Longtemps, le forgeron fabriquait les outils de tout le village, puis des spécialisations sont apparues: maréchal ferrant, ferronnier, fondeur de cloches ou fabricant de toupins, avant d'évoluer à leur tour.

L'inventaire réalisé par le Parc naturel régional Jura vaudois a permis d'aller à la rencontre de ceux qui pratiquent encore ces métiers de la forge et font vivre les traditions qui les accompagnent. A Ce titre le Musée du fer de Vallorbe témoigne des riches heures de cette industrie dans le Jura vaudois et organise de nombreux événements pour faire vivre ces traditions.

Durant sa formation, plusieurs stages chez un Maître Compagnon, en France, lui ont permis d'enrichir son savoir-faire en tournemains, ruses et astuces dans le domaine de la ferronnerie d'art. Il exécute des travaux très divers: végétaux forgés, coutellerie, taillanderie, reconstruction d'objets archéologiques, etc. Un aperçu de tout ce que peut réaliser un forgeron.

« [...] ce que je préfère, c'est créer en forgeant. [...] Une rose ou un arbre en métal, ça peut être très vivant. Le défi c'est, partir d'un morceau de barre de fer ou de tôle laminé industriellement, inerte et mort, puis de le travailler pour le rendre le plus vivant possible. Pour cela, il faut être bon observateur, mais aussi interpréter la nature et en styliser les caractéristiques. Cela a un côté vraiment poétique.»

Écouter son témoignage:

Pierre-André Tschantz a fondé sa forge à Bière, en 1982. C'était une forge de village classique. Il faisait un peu de tout: serrurerie, restauration, ferronnerie. Puis, ne pouvant plus porter de charges, il s'est mis à fabriquer des toupins. Son fils le rejoint et ils se sont spécialisés dans le toupin. Pierre-André est désormais à la retraite. C'est Anthony qui gère l'entreprise familiale.

« On fait la maintenance du parc de sonnailles de la région. Vous ne verrez jamais quelqu'un jeter une cloche. Contrairement aux objets utilitaires actuels. Les airs campanaires, ça ne se jette jamais. On les conserve, on les transmet de génération en génération. Avec ou sans bétail. La conservation de ce patrimoine est importante pour pérenniser ce savoir-faire. [...] ça fait partie de notre culture.»

Écouter leurs témoignages:

Fasciné depuis toujours par le feu et le fer, il a suivi un apprentissage de serrurier-constructeur et de forgeron-maréchal. Sa spécialité, c'est la taillanderie, soit la fabrication d'outils servant à tailler ou à couper. Il s'inspire des armes médiévales et s'intéresse à la symbolique du forgeron ainsi qu'aux dimensions liées à l'énergie et à la matière.

« Pour moi, forgeron c'est beaucoup plus qu'une simple profession. La forge, c'est l'endroit où se rencontrent tous les éléments: le feu, la terre, l'eau et l'air. [..] Avant, il y avait une symbolique très forte autour de la forge. On l'a perdue. [..] Et cette magie des savoirs métallurgiques, on la retrouve partout dans le monde. Dans les autres cultures, souvent les forgerons, ce sont des sorciers. »

Écouter son témoignage :

Le fer n'existe pas à l'état pur dans la nature, mais sous forme de roche minérale contenant des oxydes de fer. Des recherches ont mis à jour des traces de bas fourneaux datant de la période antique, dans les forêts entre La Sarraz et Romainmôtier. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, le fer est obtenu en chauffant des couches de minerai de fer et de charbon de bois dans des bas fourneaux. Dès cette époque, il faut distinguer ceux qui travaillent à extraire le minerai et ceux qui fabriquent des objets: des métiers très différents pourtant désignés par la même appellation, forgeron.

La construction de hauts fourneaux révolutionne cette industrie sidérurgique dès le XVIe siècle. Les forges s'installent au bord des cours d'eau. La force hydraulique actionne les soufflets et permet d'atteindre des températures pouvant aller jusqu'à 2000 degrés. On obtient alors de la fonte, dont l'utilisation est plus aisée. Vallorbe compte jusqu'à cinq hauts fourneaux et exporte sa production à travers toute l'Europe. Les quantités de charbon de bois nécessaires sont toutefois beaucoup plus importantes. Rapidement, les forêts du Jura souffrent de surexploitation. Après l'apogée de l'exploitation du fer dans le Jura vaudois au début du XVIIe, le minerai s'épuise, l'approvisionnement en charbon fait défaut et la déforestation guette. Ce qui entraîne la fermeture progressive des hauts fourneaux.

Dès le XVIIIe siècle, les producteurs de fonte se spécialisent. Ils deviennent serruriers, cloutiers, armuriers, maréchaux ferrants. Les petites forges de village remplacent les centres industriels. A Vallorbe, la fabrication de limes connaît un bel essor tandis que la Vallée de Joux se spécialise dans l'horlogerie.Jusqu'au XIXe siècle, les forgerons fabriquent souvent les outils de tout le village, y compris les outils agricoles. L'industrialisation entraîne la quasi disparition du travail manuel. Certains deviennent mécanicien agricoles d'autres se spécialisent.

En milieu rural, les forgerons sont souvent maréchaux ferrants. Francis Zimmermann, de Begnins, est né en 1934. Il aurait souhaité ferrer des chevaux, comme son père, mais après la guerre, faute de chevaux, il entreprend un apprentissage d'outilleur métallique puis se spécialise dans la fabrication de piquets de vigne. La maréchalerie existe toujours aujourd'hui, mais désormais les fers sont produits industriellement et le maréchal-ferrant se contente souvent de les poser.

« De nos jours, le maréchal ferrant est plus un cordonnier pour chevaux, qui doit choisir les bons fers, bien les ajuster, qu'un véritable forgeron qui donne forme à une matière première. »

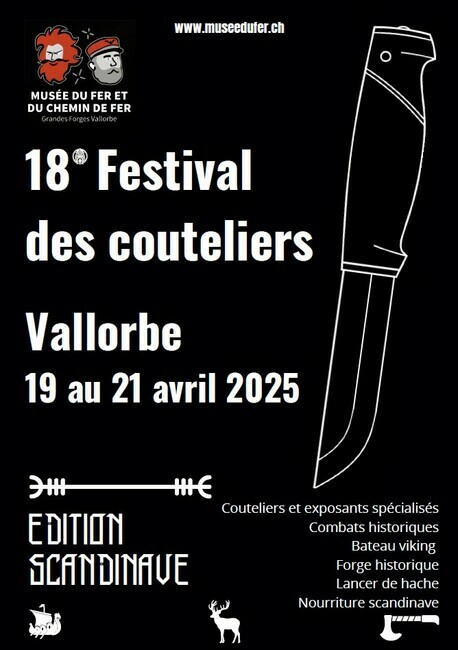

La fabrication d'objets tranchants, de la hache au couteau en passant par la faux, attire de nombreux jeunes. Le Festival des couteliers, organisé chaque année par le Musée du fer et du chemin de fer leur permet de présenter leur travail dans la région.

Le métier de ferronnier d'art est le principal héritier des tournemains de forge qu'il utilise dans un but décoratif: barrières, portails, restauration d'objets historiques.

Autrefois, la forge était au centre du village. Chaque artisan dépendait du forgeron pour obtenir des outils. En période de guerre, les forgerons transformaient les outils en armes. Cristallisant le climat politique, le forgeron permettait à la population soit de se défendre, soit de travailler. De nos jours, la place du forgeron a changé. Reste un imaginaire collectif très riche autour de ce personnage.

Faute de candidat, le certificat fédéral de capacité (CFC) de forgeron a disparu. Le faible volume de travail, et son coût, ne permet plus de former des apprentis. Les gestes risquent d'être oubliés, accentuant encore le manque de continuité dans la transmission et la perte des savoir-faire de la forge traditionnelle. Pour ces raisons, ils font désormais l'objet d'une inscription à l'inventaire cantonal vaudois du patrimoine immatériel.

« Souvent représenté comme fort, barbu et viril, le métier de forgeron n'est plus un bastion strictement masculin. Le Musée du fer compte deux forgeronnes, dans son équipe. »

« Associé au bois et à la pierre, le fer est à la fois l'outil et le lien qui a bâti le monde. Ainsi, notre vieux continent s'est construit avec et grâce au fer forgé, et à son dérivé, l'acier, depuis deux mille ans. Et voici qu'il y a tout juste un demi-siècle, ce fer s'est retrouvé relégué au rang d'antiquité, tombé dans ce vaste domaine que l'on nomme patrimoine.»

Jacky Brandt, La ferronnerie d'art au Pays de Fribourg. Une question de feu sacré. Editions Cabédita, 2020

Le massif jurassien est riche en minerai de fer mais la configuration géologique des lieux rend souvent son exploitation compliquée. Le Poste des mines, entre autres, est l'un des hauts lieux de la sidérurgie à la Vallée de Joux. Les forêts jurassiennes paient quant à elles un lourd tribut à l'activité sidérurgique. Exploitées depuis l'époque romaine, les futaies sont menacées à la fin du XVIIIe siècle. Seules une prise de conscience des communes et une législation bernoise très restrictive permettront de mettre fin à la pénurie de bois. Le paysage du Parc Jura vaudois d'aujourd'hui porte encore les traces de cet épisode. En effet, c'est suite à l'interdiction de l'utilisation du bois pour les clôtures que les murs en pierres sèches furent construits. Ils font désormais partie intégrante du patrimoine paysager du Jura vaudois.