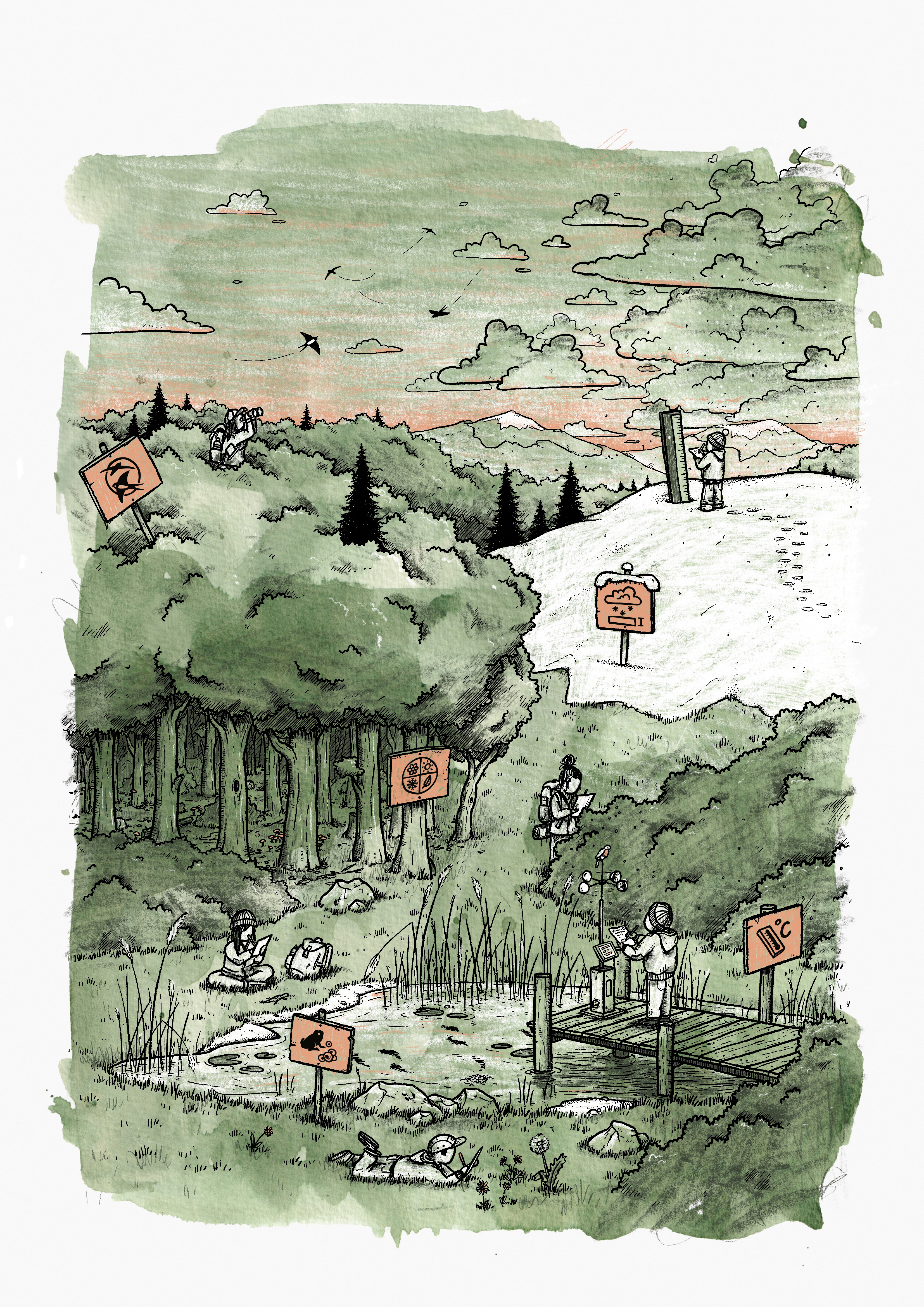

Le Parc naturel régional Jura vaudois lance un Observatoire citoyen du climat. Des données climatiques seront relevées pendant au minimum 10 ans. Elles permettront d'étudier les changements qui s'opèrent et de compléter les données nationales.

Dans le cadre de sa mission de préservation de la nature et du paysage, mais également afin de sensibiliser au développement durable, le Parc naturel régional Jura vaudois lance un Observatoire citoyen du climat.

Dans le cadre de sa mission de préservation de la nature et du paysage, mais également afin de sensibiliser au développement durable, le Parc naturel régional Jura vaudois lance un Observatoire citoyen du climat.

Réaliser des relevés de données climatiques durant une période d'au minimum 10 ans afin de tirer des conclusions sur les changements qui s'opèrent sur le territoire du Parc Jura vaudois et de compléter la prise de données nationales réalisée par Météo Suisse grâce aux stations météorologiques placées sur l'ensemble du territoire helvétique.

Illustrations © Fabian Branas

Souhaitez-vous participer? Il vous suffit de choisir un ou plusieurs indicateurs parmi ceux qui ont été retenus.

Pour faciliter votre choix consulter les différents critères d'implication.

A noter : Les relevés doivent être réalisés dans le périmètre du Parc naturel régional Jura vaudois.

Une formation sera dispensée en début de projet. Elle vous donnera toutes les clés nécessaires pour récolter les données. Des échanges d'expériences seront organisés régulièrement afin de partager les avancées et questionnements soulevés par le projet.

Informations et inscription jusqu'au 15 janvier 2026 par e-mail climat@parcjuravaudois.ch ou +41 22 366 51 70

Le changement climatique fait référence aux modifications du climat entraînées par des phénomènes naturels mais également par des activités humaines. L'utilisation d'énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, etc.) libère notamment des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et provoque un réchauffement global.

Ce réchauffement global provoque la hausse des températures et du niveau des mers, la fonte des glaces, la modification du cycle de l'eau, le dégèle du permafrost, le dérèglement des écosystèmes ou encore des événements météorologiques extrêmes plus fréquents.

Selon Météo Suisse, les conséquences de ce réchauffement sont principalement des événements climatiques extrêmes, davantage de jours tropicaux, des précipitations plus violentes, des étés plus secs et des hivers moins enneigés. Des impacts indirects sont également observés sur la biodiversité, les forêts et les paysages.

« Il est indéniable que la Terre se réchauffe fortement depuis l'industrialisation et que le climat a considérablement changé, à l'échelle mondiale comme en Suisse. »

Les températures journalières sont des données faciles à obtenir et fiables pour observer l'évolution du climat. En Suisse, plusieurs organismes tels que Météo Suisse, l'Agroscope ou encore le Canton de Vaud récoltent quotidiennement ces données depuis de nombreuses années. Grâce à ces relevés, des tendances générales peuvent être dessinées. Elles sont essentielles pour comprendre l'évolution du climat à l'échelle globale et locale.

Dans les régions de montagne telles que le Jura vaudois, la présence de neige est un indicateur essentiel du changement climatique. On observe notamment déjà un raccourcissement de la saison hivernale et le déplacement de la limite pluie-neige vers des altitudes plus élevées.

La mesure de l'épaisseur du manteau neigeux, est également un indicateur pertinent. Il joue un rôle essentiel pour les écosystèmes montagnards. Sa fonte alimente en eau les lacs, rivières et nappes phréatiques. Il détermine aussi les activités humaines hivernales.

L'observation de ce manteau renseigne sur la durée de l'enneigement et la période de fonte de la neige. Il suffit de noter les jours où il neige et de mesurer la hauteur de la neige grâce à des mâts gradués. Des groupes seront organisés pour se répartir les relevés.

Les hirondelles et les martinets parcourent chaque année plusieurs miliers de kilomètres entre leurs quartiers d'été et d'hiver. Leur cycle migratoire est lié aux conditions climatiques, notamment aux températures. Ils sont donc directement impactés par le changement climatique.

En observant les dates de leur arrivée au printemps, et de leur départ, il est possible de collecter des informations sur les changements saisonniers et leurs conséquence sur la biodiversité.

La migration saisonnière des batraciens, en période de reproduction, dépend des températures et de l'humidité. En observant les dates de migration de ces espèces, à des altitudes différentes, il est possible de détecter les signes du changement climatique, notamment le réchauffement des températures ou la modification du régime des précipitations.

Les bénévoles auront pour mission d'observer les pontes des amphibiens et de noter les dates d'apparition et de disparition de celles-ci.

La phénologie de la flore est l'étude des rythmes saisonniers des plantes (floraison, chute des feuilles, etc.) Ces rythmes sont influencés par différents facteurs climatiques, tels que la température, la lumière ou les précipitations. Avec le réchauffement climatique, des changements sont déjà observés à l'échelle locale, avec plus ou moins d'impact, selon les espèces.

Dans le cadre de cet Observatoire citoyen du climat, les espèces suivantes ont été sélectionnées: Épicéa - Hêtre - Noisetier - Épine noire.

Elles seront suivies aux stades phénologiques suivants : Déploiement des feuilles - Floraison - Coloration automnale - Chute des feuilles.

Les bénévoles peuvent choisir de suivre une ou plusieurs espèces et un ou plusieurs individus.

La réponse au changement climatique repose sur des engagements internationaux ainsi que des actions nationales et cantonales.

A l'échelle mondiale, des instances comme le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) analyse les tendances climatiques et fournissent des données scientifiques pour orienter les politiques publiques. L'ONU, à travers les conférences annuelles sur le climat (COP), favorise la coopération entre les Etats, conduisant à la signature de textes comme l'Accord de Paris sur le climat (2015) qui vise à limiter le réchauffement à 2°C.

En Suisse, la Confédération a développé la Stratégie climatique 2050 qui vise la neutralité carbone, encadre la réduction des émissions et favorise la transition énergétique. Avec sa Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et le renforcement de la sécurité énergétique (LCI), la Suisse adopte l'objectif de zéro net d'ici 2025. Cette loi oblige également la Confédération et les cantons à prendre des mesures d'adaptations et de protection face aux effets des changements climatiques. C'est le cas avec la stratégie « Adaptation aux changements climatiques en Suisse ».

Le Canton de Vaud a finalisé, en janvier 2025, le Plan climat - 2e génération afin de répondre au défi climatique. Ses objectifs sont d'agir sur les causes, d'anticiper et de répondre aux impacts, ainsi que de documenter les changements. Il s'appuie sur plus de 80 mesures, réparties dans 4 domaines responsables de 94% des émissions cantonales: les bâtiments, la mobilité, l'industrie et l'agriculture.