Reconnue comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO, la saison d'alpage est une tradition encore bien vivante, dans le Parc naturel régional Jura vaudois.

La saison d'alpage a été abordée dans le cadre de l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel réalisé par le Parc naturel régional Jura vaudois. Parmi les pratiques agricoles recensées, la saison d'alpage s'inscrit dans la production laitière, mais elle est bien plus que cela!

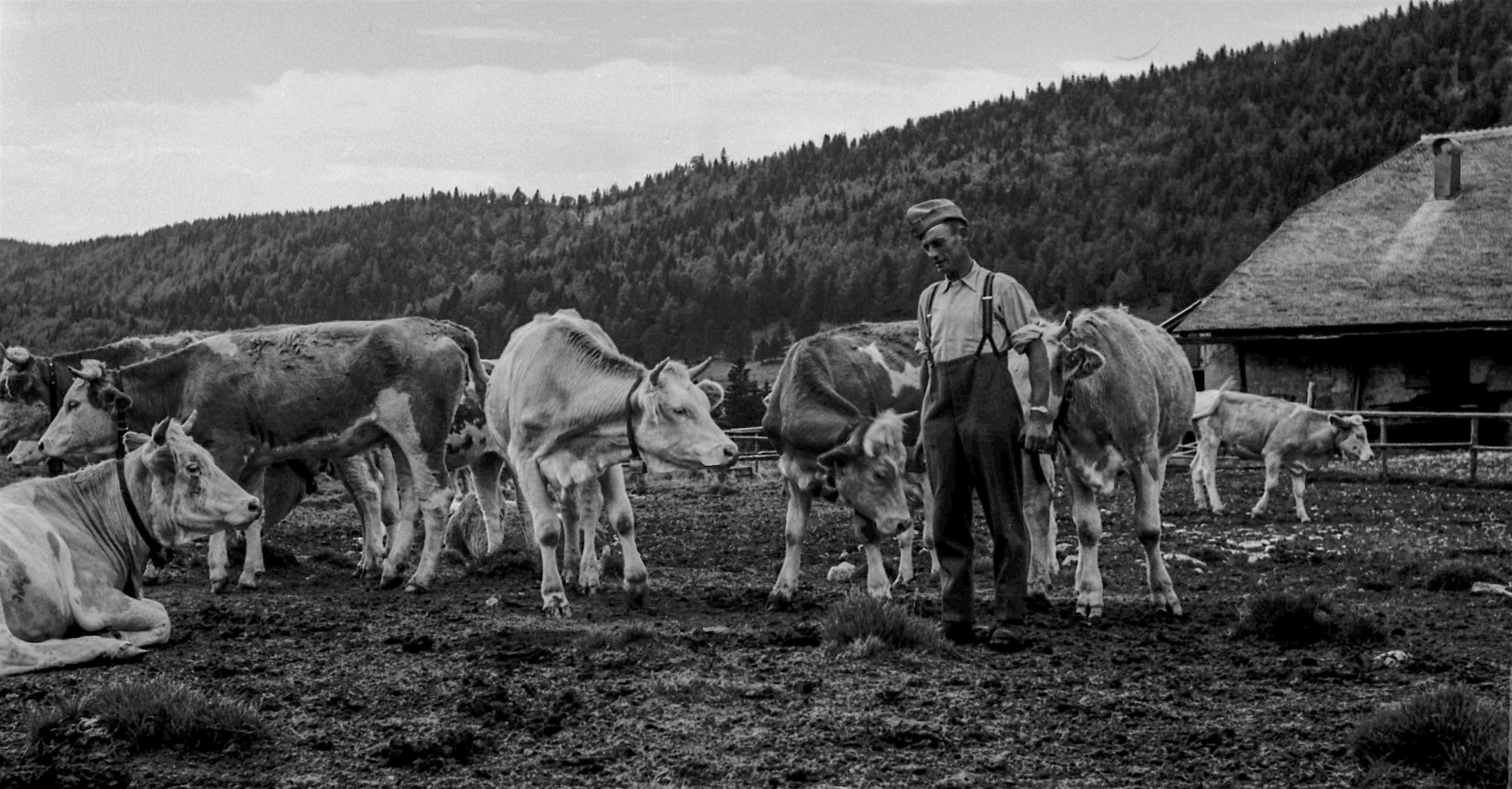

Dans l'imaginaire collectif, elle est associée à la convivialité des fêtes populaires, la beauté des troupeaux, la sérénité de la montagne et la valeur des traditions. Elle est toutefois une réalité saisonnière, pour des hommes et des femmes qui doivent répondre aux enjeux actuels.

Le Parc accompagne d'ailleurs activement les acteurs de l'économie alpestre avec des projets concrets.

Télécharger la fiche d'inventaire pour plus d'informations : Fiche 05 Parc nourricier

Emmanuel Renaud, de Gimel, fait sa première saison d'alpage en 1948, à l'âge de seize ans. Il a passé son dernier été au chalet, en 2013. Il a donc pas moins de 65 saisons à son actif, notamment sur les alpages de La Bassine et du Cernet, où il a fromagé pendant 45 ans.

Écouter son témoignage:

« Alors là, je vous garantis que la vie était dure. Mais les bergers remontaient. C'était comme ça. La nourriture des bergers d'antan, c'était du petit lait, du séré et de la crème. Moi j'aimais pas tant. Mais on mangeait ça tous les jours. C'était quand même une sacré vie! Ils dormaient deux dans le même lit, des fois. Maintenant, ils vivent comme en plaine, disons. »

Les monastères (abbatiales de Romainmôtier, du Lac-de-Joux (L'Abbaye), de Bonmont (Chéserex) et charteuse d'Oujon (Arzier) jouent un rôle prépondérant dans le défrichement des forêts du massif jurassien, dès le XIIe siècle. Vu la topographie particulière du Jura vaudois, les cultures céréalières étant peu rentables, les moines et les communautés locales se tournent vers l'élevage. Le lait ayant une durée de conservation limitée, il faut trouver un moyen de le conserver en le transformant en fromages.

L'estivage des vaches laitières, durant l'été, sur les alpages semble pratiqué en Suisse d'abord dans les Alpes, dès le XVIe siècle, puis au XVIIIe dans le Jura. La forte demande étrangère pour le fromage gras de montagne entraîne la multiplication des alpages.

Saisonnalité

L'exploitation des alpages (ou «montagnes») répond à des exigences de rentabilité. Les éleveurs montent leur bétail sur les pâturages d'altitude durant l'été, de juin à octobre. Pendant ce temps, ils font les foins, puis les regains, afin de conserver le fourrage indispensable à l'alimentation du troupeau en hiver.

Les alpages comprennent généralement un chalet et des pâturages. Dans le Jura vaudois, ils appartiennent principalement à des communes du Pied du Jura ou de la Vallée de Joux, voire de Morges, Nyon ou Lausanne. Leur exploitation est louée à un amodiataire, propriétaire de bétail en plaine. Il y monte ses bêtes et parfois d'autres troupeaux. Il engage fromagers et bergers pour gérer le troupeau et la fabrication du fromage durant l'estivage.

Depuis 2023, la Saison d'alpage est inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Elle figure également sur la liste des traditions vivantes de Suisse aux côtés de nombreuses autres pratiques helvétiques telles que le ranz des vaches, les poyas, le tavillonage, les consortages en Valais ou la Bénichon.

Présentes à la fois dans le Jura et les Préalpes vaudoises, différentes pratiques liées à l'estivage du bétail sur les pâturages de montagne se retrouvent à l'Inventaire vaudois du patrimoine immatériel : la mi-été, l'inalpe et la désalpe, le pacage franco-suisse et la fabrication du fromage en alpage.

Ce sont les vachers de Gruyère et du Pays-d'Enhaut qui apportèrent la recette de la fabrication du gruyère dans le Jura. A l'apogée des fromageries d'alpage, au XVIIIe siècle, cette production est la plus rentable de l'agriculture. Dès 1830 toutefois, les fromageries villageoises produisent à meilleur marché et les alpages où l'on «fabrique» se font plus rare. Ce déclin s'accentue après-guerre avec le développement des routes qui permettent d'acheminer rapidement le lait vers les centrales de plaine. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est parce que les alpages du Jura vaudois sont plus facilement accessibles qu'ils sont moins frappés par la déprise agricole que ceux des Alpes.

© Claude Bornand

© Claude Bornand

La mise en place des appellations d'origine protégée (Gruyère d'alpage enregistré comme AOP depuis 2001) a également permis de relancer la filière. Cette reconnaissance valorise le mode de production traditionnel, car le cahier des charges exige que le gruyère soit chauffé au feu de bois et pressé dans sa toile au sortir de la chaudière. Elle assure également une meilleure rentabilité économique grâce à un prix plus haut que pour celui du lait d'industrie.

Aujourd'hui, plus de 20 alpages produisent encore du fromage, dans le Parc naturel régional Jura vaudois.

Chalets, restaurants et buvettes d'alpage dans le Parc Jura vaudois

Jean-Luc Humbert a commencé sa carrière en fromageant à l'alpage pour l'exploitation familiale en 1971. Il est ensuite devenu fromager en plaine, conseiller en fabrication puis responsable de fabrication chez Fromco. A la retraite, il est revenu à ses premières amours sur l'alpage de La Givrine.

« Je trouve le goût du fromage de La Givrine plus floral. Il y a peut-être plus de richesse au niveau de l'herbage par rapport à une alpage situé dans un creux ou des marais où le le fromage aura plus tendance à l'amertume.»

Écouter son témoignage:

La Saison d'alpage se déroule exclusivement dans la région dite d'estivage, qui s'étend au-dessus de 1000 mètres d'altitude, dans le Jura vaudois, et jusqu'au sommet des crêtes. Les forêts, de conifères et de hêtres, y alternent avec les pâturages boisés. Ces derniers sont le résultat d'une utilisation mixte, agricole et sylvicole, depuis le Moyen Age. La forêt a été conservée là où le sol est trop maigre pour offrir une bonne pâture. A cette altitude, la seule ressource agricole est l'herbe qui nourrit vaches laitières ou allaitantes et génisses principalement, durant l'été. Hauteur d'herbe et météo dictent la date de montée et de descente de chaque alpage.

Alpage Les Pralets, commune de Bassins

Alpage Les Pralets, commune de Bassins

Le relief étant peu accidenté, les alpages du Jura vaudois sont plus étendus que ceux des Préalpes ou des Alpes et offrent moins de dénivelé. Leur accessibilité est plus aisée. De nombreux troupeaux font, de nos jours, le trajet en camion. Ils sont par contre régulièrement impacté par des sécheresses, qui se renforcent avec le changement climatique.

La géologie karstique du massif jurassien a un impact sur le réseau hydrographique : les sources, rivières et les lacs sont rares, mais les combes sont souvent marécageuses. L'eau s'infiltre rapidement dans ce sol calcaire. Elle est peu accessible pour les agriculteurs. Ces derniers ont donc développé un réseau de citernes et d'étangs artificiels permettant de stocker l'eau de pluie et de fonte des neiges.

Un des défis majeurs, pour les propriétaires d'alpage, consiste à trouver de la main d'œuvre qualifiée et motivée. A l'alpage, on ne compte pas ses heures, le labeur est conséquent et le salaire modeste. Même si la mécanisation a considérablement allégé le travail, notamment dans la production fromagère, cette dernière est soumise à de nombreuses mesures d'hygiènes relativement contraignantes. La transition énergétique est également un défi car elle doit associer modernisation et conservation du patrimoine bâti.

Aux enjeux liés au changement climatique, est venue s'ajouter, depuis 2020, la problématique liée à la présence du loup. Ses attaques sur les animaux de rente ajoutent des contraintes psychologiques et pratiques aux alpagistes. La recherche de solutions pour concilier la présence du loup et la promotion d'une agriculture durable et plus particulièrement d'une économie alpestre viable reste un défi majeur.

L'alpage des Grands Plats de Bise, sur la commune du Chenit.

L'alpage des Grands Plats de Bise, sur la commune du Chenit.

« L'alpage, ça fait rêver les gens. La sérénité que ça dégage. Moi, je sais ce que c'est : je préfère rester en plaine. Mais je trouve que c'est bien que ça véhicule cette image-là. Quelque chose où les gens peuvent s'identifier, pour donner une vision positive de l'agriculture.» Etienne Aebischer, fromager

Entre idéal et réalité, la Saison d'alpage est un pilier de l'identité culturelle et économique, centrée sur la production de fromage et le maintien des paysages. Elle inclut des connaissances et des savoir-faire spécifiques, dont la transmission est principalement intrafamiliale. Cette tradition fait partie de l'ADN de la Suisse. Elle tisse des liens émotionnels et identitaires forts entre la population et le monde agricole, plus particulièrement les alpagistes.